MALANG – METROPAGINEWS.COM || Tidak semua kejahatan lahir dari lorong gelap. Sebagian justru tumbuh di ruang terang, di bawah naungan kekuasaan, dan merasa aman karena berdiri terlalu dekat dengan aparat penegak hukum. Dugaan praktik rentenir di Kabupaten Malang hari ini menjadi potret telanjang bagaimana keadilan bisa lumpuh ketika hukum berhadapan dengan relasi dan seragam negara.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mukti Pajajaran secara resmi melaporkan dugaan praktik rentenir yang merugikan warga Desa Kalipare, Kabupaten Malang. Terlapor dalam kasus ini adalah NF, yang disebut-sebut sebagai istri anggota aktif Polres Panjen Malang. Skema pinjaman yang dijalankan diduga mengenakan bunga mencekik: 30 persen per bulan atau 10 persen per sepuluh hari—angka yang lebih mencerminkan eksploitasi ekonomi daripada aktivitas keuangan.

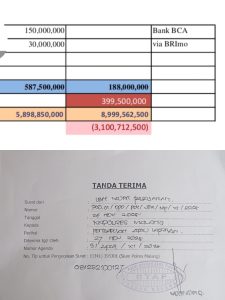

Salah satu klien LBH Mukti Pajajaran, berinisial WN, mengaku telah membayar cicilan dan setoran kepada NF dengan total mencapai lebih dari Rp1,5 miliar. Ironisnya, meski pembayaran tersebut telah melampaui pokok pinjaman, WN masih terus ditagih hingga mencapai Rp3 miliar. Dalam logika apa pun, ini bukan lagi sekadar persoalan utang-piutang, melainkan alarm keras atas dugaan kejahatan yang sistematis dan menekan.

Kuasa hukum WN, Andreas, SE, SH, menegaskan bahwa laporan telah disampaikan ke Polres Panjen Malang sejak dua minggu lalu. Namun hingga kini, belum terlihat langkah hukum yang signifikan. “Kami berharap Kapolres Panjen Malang memprioritaskan perkara ini, memberikan perlindungan hukum kepada klien kami, dan memastikan proses berjalan objektif. Jika tidak ditangani secara serius, kasus ini justru berpotensi merusak citra Polri itu sendiri,” ujarnya.

Di titik inilah persoalan menjadi jauh lebih serius. Ketika terlapor memiliki hubungan keluarga dengan anggota Polri aktif, hukum tidak lagi diuji pada bunyi pasal, melainkan pada keberanian institusi menegakkan keadilan terhadap lingkarannya sendiri. Dua minggu tanpa perkembangan bukan sekadar jeda administratif. Dalam praktik penegakan hukum, diam adalah sikap—dan sering kali, diam berarti membiarkan.

Upaya mereduksi perkara ini sebagai sengketa perdata adalah bentuk pengaburan yang berbahaya. Bunga mencekik, penagihan berkelanjutan, serta dugaan pemanfaatan relasi kekuasaan membuka ruang pidana yang jelas: pemerasan, penipuan, hingga potensi penghalangan proses hukum. Negara tidak boleh berpura-pura buta ketika unsur-unsur pelanggaran itu berdiri rapi di depan mata.

Lebih dari itu, kasus ini menyentuh jantung persoalan reformasi Polri. Undang-Undang Kepolisian serta Kode Etik Profesi Polri secara tegas melarang anggota maupun keluarganya menyalahgunakan status dan pengaruh institusi. Jika keluarga aparat diduga terlibat praktik kejahatan dan proses hukumnya justru mandek, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya individu pelaku, melainkan sistem perlindungan informal yang mungkin bekerja di balik layar.

Publik berhak curiga. Bukan karena prasangka, melainkan karena sejarah panjang penegakan hukum yang kerap lunak pada mereka yang “punya akses”. Ketika hukum tegas ke bawah namun ragu ke samping, kepercayaan publik runtuh perlahan. Dan runtuhnya kepercayaan adalah kerugian terbesar bagi negara hukum.

Kasus di Malang ini bukan semata soal satu korban, satu terlapor, atau satu kepolisian wilayah. Ia adalah tolak ukur integritas nasional. Apakah hukum benar-benar berdiri setara di hadapan setiap warga negara, ataukah masih bisa ditekuk oleh relasi, kedekatan, dan seragam?

Pada akhirnya, Polri hanya memiliki dua pilihan: menegakkan hukum secara terbuka, transparan, dan tanpa pandang bulu, atau membiarkan publik menarik kesimpulan pahit bahwa keadilan di negeri ini masih bisa dinegosiasikan—asal berdiri cukup dekat dengan kekuasaan.

Negara hukum tidak runtuh oleh kritik.

Ia runtuh oleh pembiaran, (Tim).

Komentar Klik di Sini